再建築不可の救済措置で建て替え可能に!接道義務を果たす4つの方法と但し書きについて解説

「実家が再建築不可物件だから、建て替えてきれいな状態で住みたい」

「使う予定がない再建築不可物件や空き家を所有しているから、建て替えて貸し出したい」

実は、再建築不可物件の建て替えを可能にする方法があることをご存じですか。

隣地の一部を購入または借り受けることで接道義務を果たしたり、接道義務を果たせなくても但し書き申請が認められたりすれば、建て替えは可能になります。

本記事では、再建築不可物件を建て替え可能にする方法を中心に、よく目にする但し書き道路とは何か、再建築できない場合の活用方法などについて解説していきます。

- 再建築不可物件を建て替え可能にする方法とは

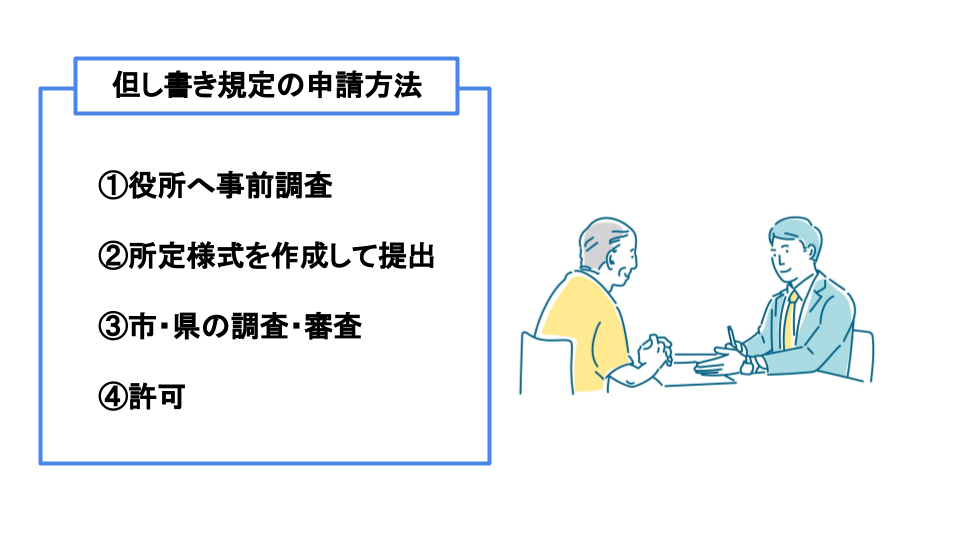

- 但し書き規定の申請方法とは

- 再建築できない場合の活用方法とは

再建築不可の不動産なら、再建築不可専門の買取業者に相談するのがおすすめです。

買取業者は所有者から直接不動産を買取するため、仲介手数料も不要です。

空き家パスは再建築不可の不動産などを専門に、他社で断られてしまった不動産や、価格がつかないと言われた不動産でも高額買取しています。

ご相談は無料ですので、まずは一度無料査定をご利用ください!

目次

再建築不可の物件とは?

Close-up Of A Businesswoman’s Hand Holding Red Question Mark Sign

再建築不可の物件とは、建築基準法で定められている接道義務を果たしておらず、現在建っている建物を取り壊して更地にすると、新たに建物を建てられない土地や物件のことです。

再建築不可物件の多くは、以下の3つのパターンに当てはまります。

- 袋地や準袋地(そもそも道路に接していない)

- 旗竿地(道路に接している幅が2m未満である)

- 前面道路が法定外道路(接する道路が建築基準法上で定められた道路ではない)

いずれも接道義務を果たせていないため、再建築や増改築の許可が得られないのです。

再建築のための接道義務とは?

都市計画区域と準都市計画区域内では、建築基準法により「接道義務」が定められています。

接道義務とは「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」という決まりのことです。この義務を果たさない限り、再建築はできません。

道路の種類

接道義務のうち「幅員4m以上の建築基準法上の道路」でいう”建築基準法上の道路”にはいくつかの種類があり、その定義は建築基準法第42条で定められています。

建築基準法上の道路”に対する理解を深めるために、建築基準法第42条の内容を簡潔に言い換え、以下の表にまとめました。

| 法42条1項1号道路 | 道路法による道路で、いわゆる「公道」を指す。幅員4m以上で、道路法による路線の指定または認定を受けているもの。 |

|---|---|

| 法42条1項2号道路 | 都市計画法による開発行為や土地区画整理事業等によりつくられた道路。つくられた当初は私道(開発事業者の所有)であったものが、その後に行政に寄付され、42条1項1号(公道)となる場合や、寄付をしないで私道の42条1項2号として扱われる場合がある。 |

| 法42条1項3号道路 (既存道路) |

建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に幅員4m以上で存在していた道路。公道・私道どちらもあり、道路の位置や幅員の特定が難しい場合が多い。 |

| 法42条1項4号道路 (予定道路) |

都市計画や土地区画整理法などにより事業計画のある道路で、特定行政庁によりその位置の指定を受けた道路。例として、都市計画道路が事業決定され、その都市計画施設に該当する敷地(土地)が買収されるとその部分が42条1項4号になる。現在は道路でなくても、道路予定地として「道路」とみなす。 |

| 法42条1項5号道路 (位置指定道路) |

建物を建てるための道路で、幅員が4m以上あり特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。開発許可を要しない開発によりつくられた道路が該当する。公道・私道どちらもある。 |

| 法42条2項道路 | 建築基準法施行時(昭和42年11月23日)に、既に存在する道で、その幅員が4m未満のもので特定行政庁が指定した道路。幅員4m未満のため、原則「道路」ではないが、その道に沿って建築物が建ち並んでいるなど人々が生活する上で欠かせない道として例外的に「道路」とみなされる。建物の建て替え等を行う場合は、幅員4m(特定行政が幅員6m以上として取り扱う区域については6m以上)になるように敷地を後退させ、道路状に整備しなければならない。 |

| 法42条3項道路 | 42条2項道路のうち、敷地(土地)の状況からやむを得ないと特定行政庁が判断した場合、後退距離を道幅2.7mまで緩和した道路。 |

参考: e-Gov|建築基準法第42条

一方、上記の建築基準法上の道路には該当しないものの、接道義務を果たしていると認められる道路があります。その道路が「法43条但し書き」道路です。

| 法43条但し書き (法43条2項2号) |

建築基準法42条で定める道路には該当せず、原則として建物の再建築等は不可であるが、建築基準法43条1項但し書き書の適用を受け、特定行政庁の認定や許可を受けることで建物の建築を認められる道のこと。「協定道路」や「但し書き道路」と呼ばれる。 |

|---|

「法43条但し書き」道路が適用されれば、建物の再建築や増改築が認められます。いわば接道義務を果たせない再建築不可物件の救済措置といえます。

再建築不可物件を「再建築可能にする」方法

再建築不可物件を「再建築可能にする」ための一般的な方法は次の4つです。

- 隣地を一部購入させてもらう

- 隣地を一部借り受ける

- 路地状部分を位置指定道路にする

- セットバックして接道要件を満たす

ひとつずつ見ていきましょう。

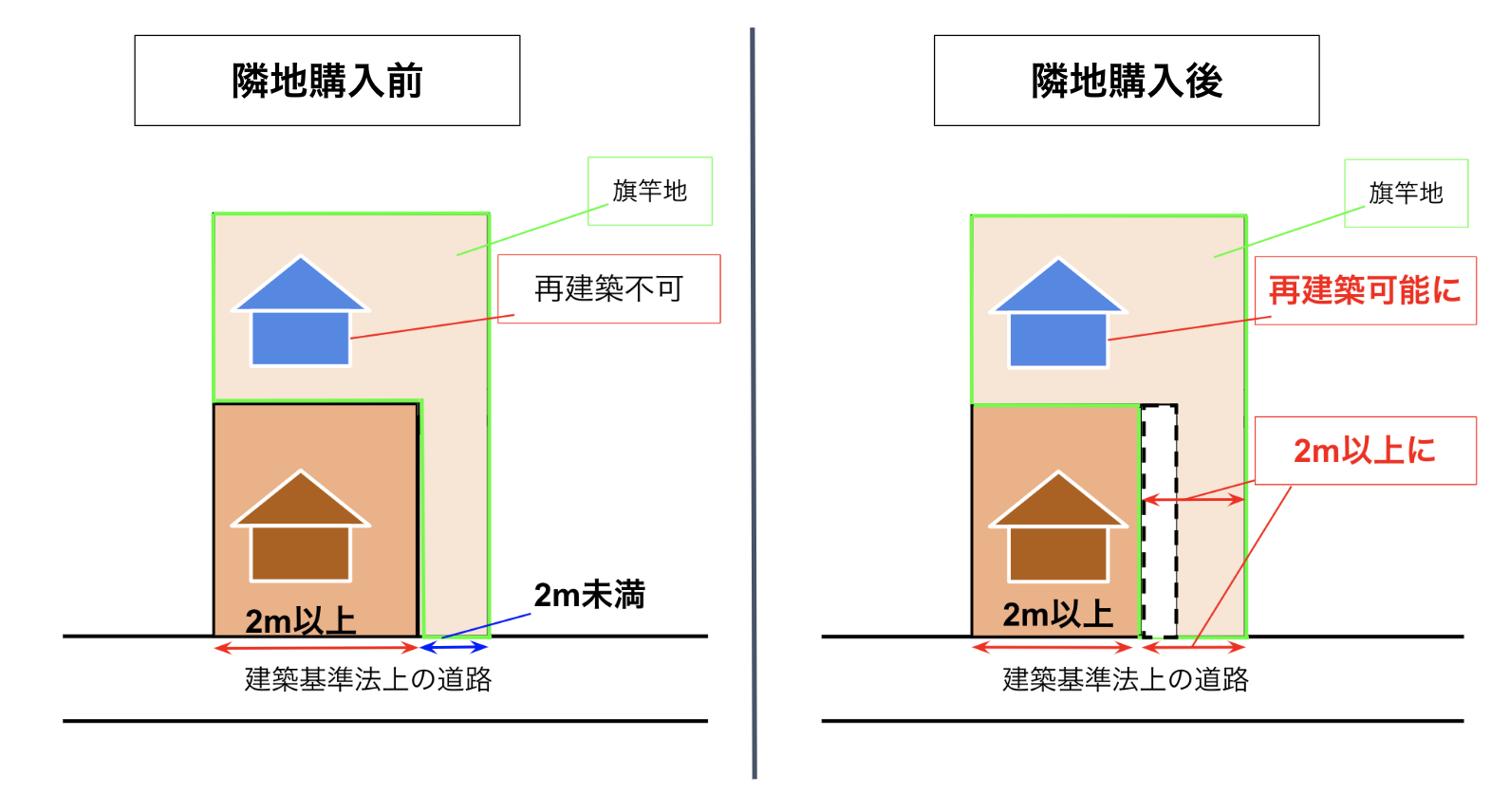

隣地を一部購入させてもらう

現状は再建築不可物件でも、接道義務さえ果たせば再建築は可能になります。

例えば、隣地を一部購入させてもらい、道路と接している幅員(接道部分)を2m以上に拡張するという方法です。または、お互いが所有する土地を等価交換し、接道部分を2m以上にするという方法もあります。

ただし、隣地を一部購入する場合は、隣地所有者との交渉が必要です。隣地所有者は、土地が一部購入されれば敷地面積が減り、土地の等価交換をすれば敷地の形が変わります。いずれにせよ隣地所有者にとってはあまりメリットがないため、必ずしも承諾を得られるとは限らない点に注意しましょう。

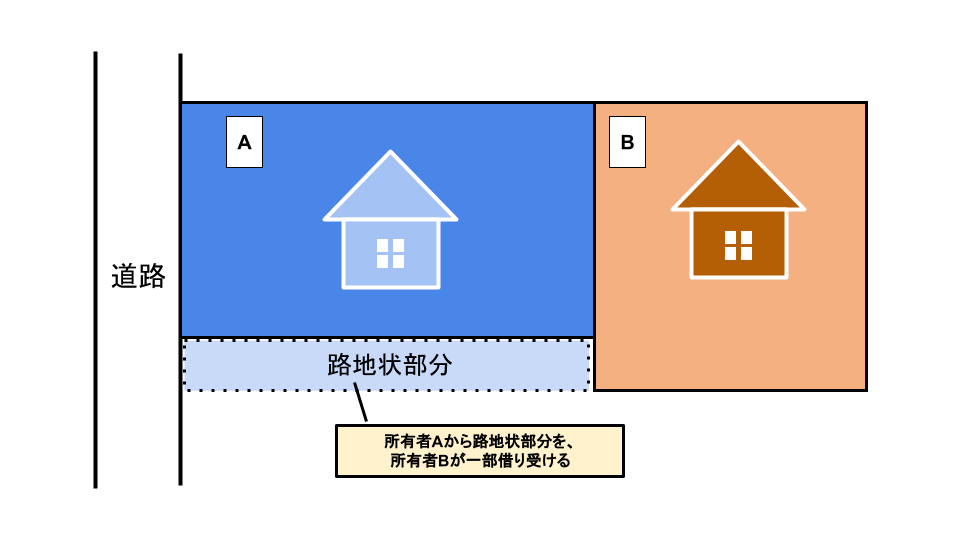

隣地を一部借り受ける

購入や等価交換が難しければ、隣地を一部借り受けて接道2m以上を確保することで、建築確認申請を通すという方法もあります。

例えば、建築基準法上の道路に接道していない再建築不可物件を所有している場合、他人が所有する土地の一部(路地状部分)を借りて接道義務を果たせば、建築確認申請を出すことができます。

建築確認申請とは、建築基準法上の基準を満たしているかどうかを審査する自治体の手続きです。

無断で他人が所有する隣地を使用することもできなくはありませんが、トラブルに発展しかねないため、必ず隣地所有者の同意を得ましょう。有償や無償を問わず、契約書や同意書を取り交わしておくと双方の安心材料となります。個人間でのやり取りでは難航することも多いため、不安であれば、専門の不動産会社を通じて交渉を試みましょう。

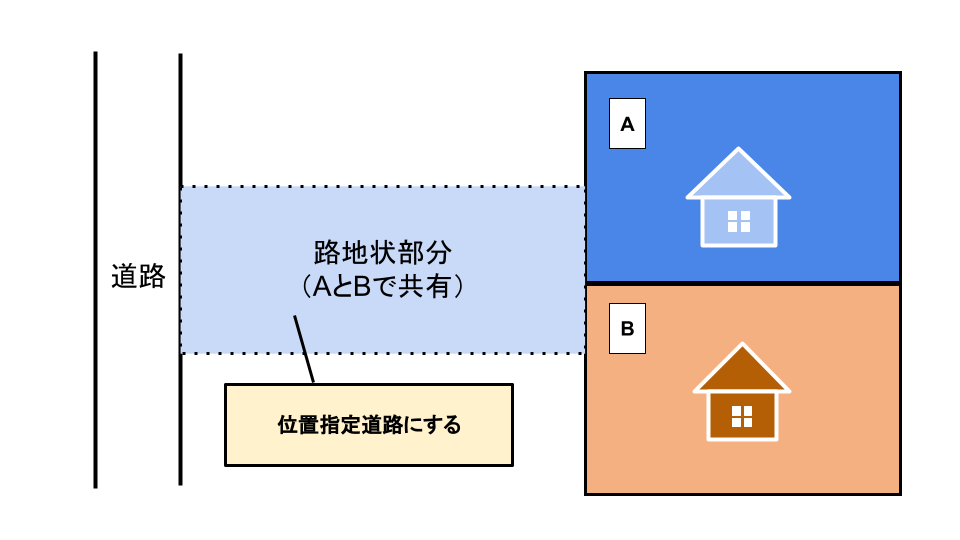

路地状部分を位置指定道路にする

敷地の接する部分が建築基準法上の道路でない通路の場合、42条1項5号の位置指定道路として指定を受け、建築基準法上の道路にすることで接道要件を満たすことが可能です。

位置指定道路は、原則として4m以上の幅があり、両端が他の道路に接していて通り抜けができる道路であることが必要です。ただし、先が行き止まりの袋小路の場合、長さ35m以下であれば位置指定道路の指定を受けることは可能です。また、長さが35mを超える場合も、自動車の転回スペースを設けるなどの要件を満たせば位置指定道路の指定を受けることが可能になります。

路地状部分の通路を所有していない場合や、路地状部分を自分と隣地の第三者とで共有している場合でも、通路の土地所有者の協力を得られれば位置指定道路にすることが可能です。

ただし、位置指定道路にするためには、該当道路に影響する土地所有者から承諾を得たり、自治体の許可を得たりしなければ行うことができません。時間と費用がかかることを念頭に置きましょう。

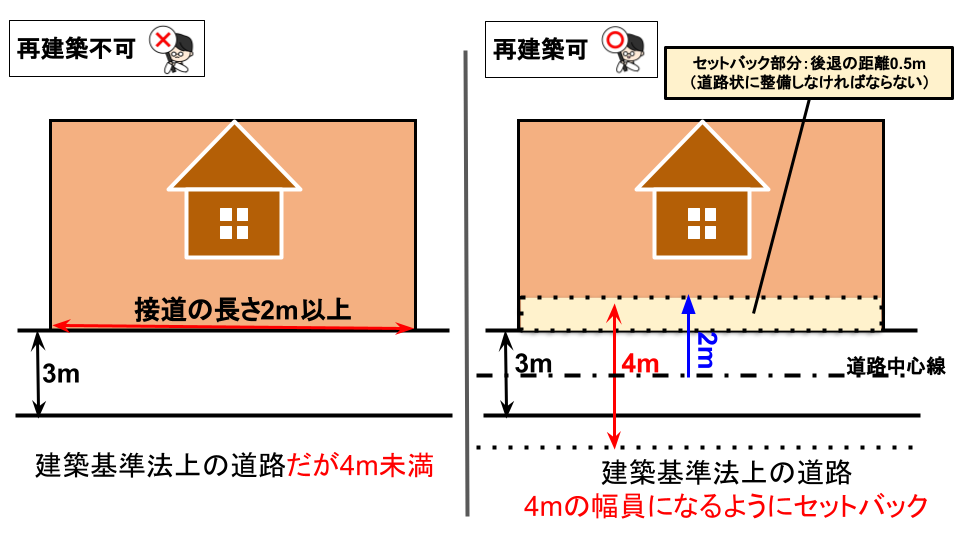

セットバックして接道要件を満たす

敷地が接している道路の幅員が4m未満で、道路種別が建築基準法第42条2項道路の場合は、「セットバック」をすることで接道要件を満たすことが可能です。

「セットバック」とは「元道」と呼ばれる道路の中心線から2m後退することをいいます。ただし、セットバック方法については、現地の状況によっては例外があるため注意しましょう。

2項道路は、建築基準法が施行された時点で既にその道に沿って建築物が建ち並んでおり、人々が生活するうえで欠かせない道路として例外的に認められた経緯があります。

そのため、2項道路に沿って建ち並ぶ建築物で再建築を行う場合は、セットバックをし幅員4mの道路に整備していく必要があるのですが、それぞれの敷地に不平等が生じないように、「元道」の道路中心線から2m後退するのが一般的です。

-

セットバック方法の例

- 原則「元道」の道路中心線から2m後退

- 「元道」の位置の特定が難しい場合は、「現況」の道路中心線から2m後退

- 敷地の対面側が崖・河川・線路などの場合は、片側(敷地側)のみ対面から4mのラインまで後退

上記は、元々の道路幅員が3m、道路中心線から2m後退した(セットバックの後退距離0.5m)場合の例です。2m後退したラインまでが道路とみなされ、道路とみなされる部分に建築物を建てることはできなくなります。建築できる土地の面積は小さくなりますが、セットバックをすることで幅員4mの道路とみなされ、再建築や増改築が可能になります。

もちろん、対面側の敷地も再建築を行う場合は、道路中心線2mのセットバックをすることが求められます。そうすることで、徐々に幅員4mの道路が形成され、現行の建築基準法を満たす道路が出来上がっていくのです。

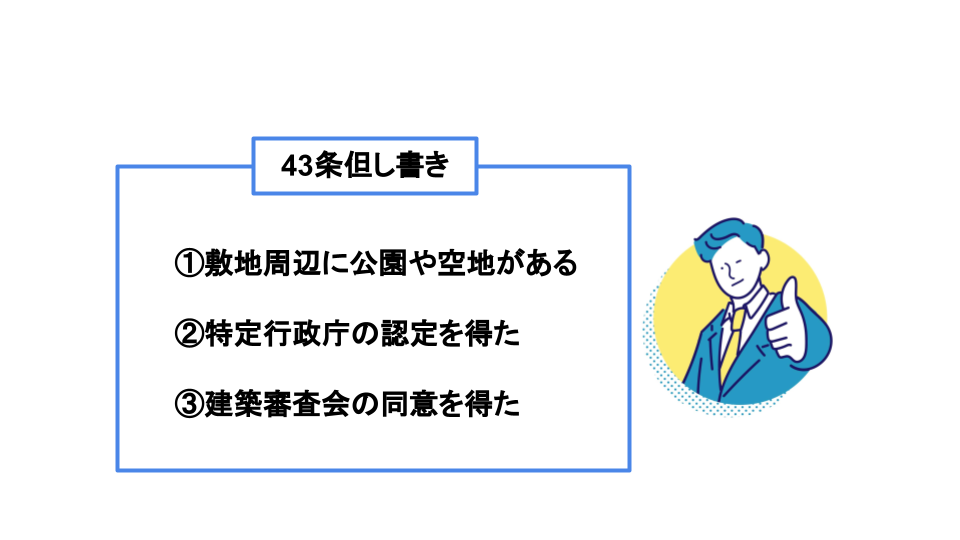

再建築を可能にする43条但し書きとは?

「再建築を可能にする」方法について解説してきましたが、前述の方法はいずれもハードルが高く困難な方法です。そこで有効な方法が「43条但し書き」道路の申請です。

「43条但し書き」とは、建築基準法上の道路に接していなくても、建物が一定の基準を満たし、かつ、安全が確保できる場合に限り建築を許されるという特例のことです。いわば接道義務の例外規定であり、接道義務をクリアできない場合に適用される救済措置といえます。

2018年の建築基準法改正に伴い「43条2項2号」となりましたが、以前の名残から「43条但し書き通路」や「43条但し書き道路」と呼ばれます。

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用: e-Gov|建築基準法第43条2項2号

ここからは、「43条但し書き」の条文内容について詳しく見ていきましょう。

敷地周辺に公園や空地がある

「43条但し書き」申請が認められるためには、まず、敷地周辺に広い空地が必要です。

広い空地といっても、どんな種類のものでも認められるわけではありません。一般的には以下の広い空地であることが求められます。

- 公園

- 空地

- 緑地

- 広場

建築審査会の同意が得られれば再建築可能に

次に、建築審査会の同意を得る必要があります。

建築審査会とは、都道府県や市町村などの自治体が設置する機関です。建築基準法に規定する同意や審査請求の議決、法施行に関する重要事項の調査審議などを行っています。

ただし、建築審査会に申請を行ったからといって必ず同意を得られるわけではありません。詳しくは自治体の窓口へ問い合わせることをおすすめします。

一括同意基準・包括同意基準とは?

「43条但し書き」道路の申請が許可されるかどうかは申請してみなければわかりません。

しかし、そのような不透明な取り扱いや基準では、申請1件に対する審査の負担が大きくなるため、あらかじめ一定の許可基準が定められています。その許可基準が「一括同意基準」または「包括同意基準」です。

「一括同意基準」または「包括同意基準」に該当する場合は、原則として建築行為が認められることとなっています。この許可基準は街や地域の特性を考慮して定められることが多いため、自治体によって異なります。詳しくは自治体の窓口へ問い合わせましょう。

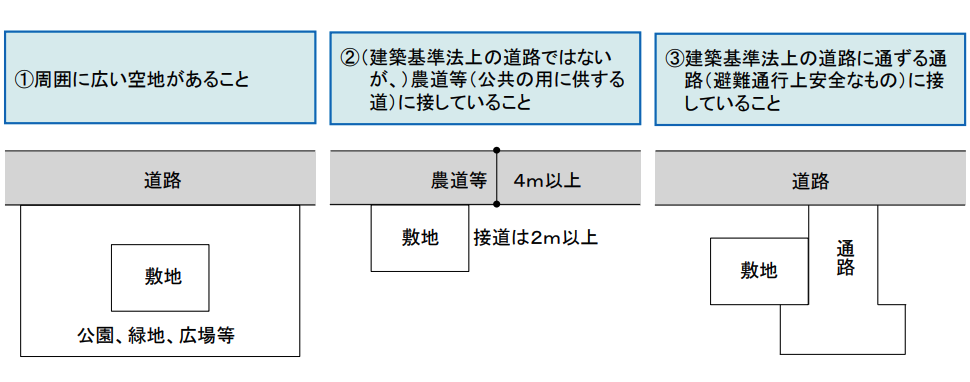

43条但し書き道路(43条2項2号)の要件

「43条但し書き道路(43条2項2号)」が適用されるためには、以下3つの要件のいずれかに該当する必要があります。3つの要件は、建築基準法施行規則第10条の3第4項に次のとおり定められています。

- 敷地周辺に公園や空地がある

- その敷地が公共用の道に2m以上接している

- その敷地が避難や通行のために安全に利用できる

詳しく見ていきましょう。

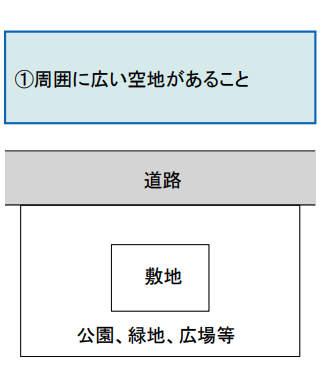

敷地周辺に公園や空地がある

再建築不可物件の周囲に広い空地があれば、「43条但し書き道路(43条2項2号)」の申請を行うことで、建て替えや建て直しが認められる可能性があります。

周囲に広い空地があっても、それがどんな土地(空地)でも認められるわけではありません。認められている広い空地とは、例えば、公園や緑地、広場のような土地です。

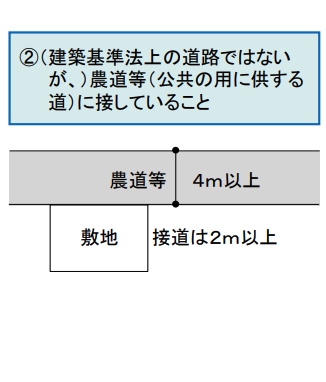

その敷地が公共用の道に2m以上接している

再建築不可物件の敷地が、建築基準法上の道路ではないものの幅員4m以上の公共の道に2m以上接道している場合、「43条但し書き道路(43条2項2号)」申請が認められる可能性があります。

公共の道の代表的な例として、農道や港湾施設道路、河川管理道路などが挙げられます。

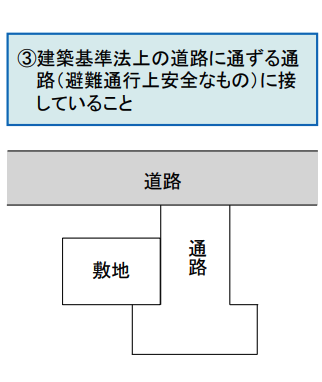

その敷地が避難や通行のために安全に利用できる

先述の2つの要件のほか、避難や通行の安全面において十分な幅員を持つ通路に接する土地は、「43条但し書き道路(43条2項2号)」申請が認められ再建築が可能になる可能性があります。

具体的には、緊急時の避難通路として利用できたり、火事や火災などが起きた際に消火活動ができる通路に接したりしている土地のことです。

但し書き規定の申請方法

再建築不可で建て替え出来ない場合の活用方法とは

セットバックや隣地の土地購入などができず、接道要件を満たせなければ、再建築不可のまま建て替えできないケースもあります。

その場合にも、建て替えせずに建物を活用する方法があります。具体的には、リフォームやリノベーションをして賃貸物件として貸し出す、というものです。

リフォームやリノベーションをする

水回りの設備が老朽化していたり、壁紙や床材が剥がれていたりすると、賃貸物件としての需要はあまり見込めません。

そこで、賃貸物件としての需要を高めるために、リフォームやリノベーションを施すのです。再建築不可物件は建て替えこそできませんが、建築確認申請が不要なリフォームやリノベーションについては制限がありません。建築確認申請とは、建築物の建築や大規模な修繕をする際、計画している建築物が建築基準法に適合するか、管轄の各行政が審査する制度です。

例えば、以下の条件に該当すれば、建築確認申請せずにリフォームやリノベーションが可能です。

- 2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の「木造建築物」

- 平屋建て、延べ面積200㎡以下の「非木造建築物」

- 壁や梁など主要構造部の過半(2分の1)の範囲を超えない程度の修繕・模様替え

再建築不可物件のうち、特に築年数が古い建物であれば、リフォームやリノベーションを施すだけで賃貸物件としての需要が高まります。

ただし2025年に建築基準法が改正され、再建築不可物件のリフォームがしづらくなることが決まっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2025年建築基準法改正で再建築不可物件のリフォームや売却はどうなる?4号特例縮小の背景や対策を解説

みずほ銀行のリフォームローンは最大500万円まで

再建築不可物件はリフォームやリノベーションこそ可能ですが、リフォーム(リノベーション)費用が通常よりも高額になったり、期間が長期化したりします。

なぜなら、接道要件を満たさない再建築不可物件は、リフォーム(リノベーション)工事の際に、トラックや重機で近くまで入れず、余分に人手や手間がかかるからです。そのほか、工事中に支柱の傷みや設備の老朽化が新たに発覚し、追加工事が必要となることも少なくありません。

そこで活用したいのがリフォームローンです。リフォームローンとは、リフォームするために必要な資金を買い入れるローンで、住宅金融支援機構などの公的機関や銀行・信用金庫などの金融機関が取り扱っています。

特に、みずほ銀行のリフォームローンがおすすめです。最大500万円、最長15年で融資を受けられます。みずほ銀行で証書貸付ローンを使ったことある人は、金利が年0.1%引き下げられるなどの特典もあります。

| ホームページ | https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/loan/reform/index.html |

|---|---|

| 商号 | 株式会社みずほ銀行 |

| 資本金 | 1兆4,040億円(2021年3月31日現在) |

| 本店所在地 | 大手町本部 東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タワー) |

| 代表者 | 取締役頭取 加藤 勝彦 |

| 事業内容 |

1.預金業務 2.貸出業務 3.商品有価証券売買業務 4.有価証券投資業務 5.内国為替業務 6.外国為替業務 7.社債受託および登録業務 8.附帯業務 |

ただし、リフォームローンには、「金利が高い」「返済期間が短く設定される」などの注意点があります。家計に負担をかけず計画的に返済できる範囲でローンを組みましょう。

賃貸物件として貸し出す

再建築不可物件もリフォームやリノベーションを行えば、今後数十年も居住可能な物件に生まれ変わります。戸建ての賃貸物件として貸し出せば、継続的に収益を得られます。

築年数が浅い再建築不可物件であっても、最低限のリフォームやリノベーションこそ必要ですが、少し手を加えることで価値を高めることができるでしょう。

さらに近年は、古民家が注目されているため、築年数が古い物件であってもリフォームやリノベーションのやり方によっては高い賃貸ニーズを得られます。

建て替えできなくても再建築不可物件を売却できる?

「再建築不可物件は建て替えできる状態じゃないと売却できないかもしれない」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。建て替えできなくても再建築不可物件の売却は十分可能です。

ただし、再建築不可物件の購入時には住宅ローンの融資を受けられないことが多いため、購入資金を現金で用意しなければなりません。したがって、一般的に、再建築不可物件の買主は資金力のある一部の個人もしくは会社・企業となることが多いです。

再建築不可を取り扱う会社は多い

買手がつきにくいとされる再建築不可物件ですが、実は専門に取り扱う会社は多く存在します。

再建築不可物件の取扱実績が豊富な会社だからこそ、買い手を見つけるためのノウハウやつながりを持っていたり、再建築不可物件に特化した再生事業に強みを持っていたりします。

再建築不可物件を買取する会社に相談しよう

大手の不動産仲介会社ではそもそも買取していない場合もあるため、確実に売却するためには、再建築不可物件を買取する会社に売却の相談をしてみましょう。

がむしゃらに業者を探して売却するよりも、物件価格が高く売却できるだけでなく、有利に売却を進められる可能性も高まります。

築年数や立地などの条件から買取を断られてしまった空き家や再建築不可物件の買取にお困りの方は、買取実績の豊富な空き家パスまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

再建築不可物件は接道義務を果たしていないケースが多いため、隣地の一部を購入したり、借り受けたりすることで接道義務を果たせば再建築が可能になります。

また、接道義務を果たせない物件の場合は、「43条但し書き」道路として自治体へ申請し建築審査会による許可を得られれば、特例で再建築が認められます。

ただ、再建築不可物件は不動産に関する専門的な知識が必要であり、取り扱いが簡単ではないため、多くの不動産会社では売買取引や相談を断られることも少なくありません。

お困りごとやお悩みをお持ちの方は、空き家パスにお気軽にお問い合わせください。