土地賃貸借契約書を自分で作るときの書き方を解説!借地契約する際の注意点や雛形も紹介

不動産の広告で、土地について「売地」ではなく「借地」となっている広告を見たことないでしょうか。

借地の場合、地主(貸主)から土地を借りるために、土地について賃貸借契約を結ぶ必要があります。

この賃貸借契約を「土地賃貸借契約書」といいます。「土地賃貸借契約書」には、借地権者(借主)が地主(貸主)から土地を使用収益することが記載され、契約締結の際には注意が必要です。

本記事では、借地を契約するときに必要な「土地賃貸借契約書」の概要、ひな形や内容などについて詳しく解説します。

- 借地契約とは借地権を得るために貸主と借主の間で結ばれる契約で、平成4年8月1日より前に締結された契約かどうかで、適用される法律が異なる

- 借地権には旧法のものと新法のものがあり、新報の借地権には「普通借地権」と「定期借地権」の2種類がある

- 「土地賃貸借契約書」の内容

目次

そもそも借地契約とはどんな契約か?

不動産には、さまざまな権利が設定されており、その一つに「所有権」があります。土地や建物などの不動産を購入した場合、登記をすることでその不動産の「所有権」を主張できます。「所有権」を得ると、不動産を使用し、賃貸に出して収益を得たり、処分が可能です。

一方、他人が所有権を有する土地を借りて、建物を建てたりする権利を「借地権」といいます。「借地権」は、建物を所有する目的で土地を借りる権利のため、資材置き場や青空駐車場など、建物の所有がない場合は「借地権」は発生しません。

この「借地権」を得るために、土地の所有権を有し土地を貸す地主(貸主)と、建物を所有する目的で土地を借りる借地権者(借主)の間で結ばれる契約が「借地契約」です。

「借地契約」は、平成4年8月1日より前に締結された契約かどうかで適用される法律が異なり、借地契約の存続期間や更新についての決まりが異なります。

平成4年8月1日以前の契約と以後の契約の内容の違いは後述します。

借地権には旧法のものと新法のものがある

平成4年7月31日までに借地契約をしている場合は、旧法の借地法が適用されています。旧法の借地法では、契約期間は建物が木造(非堅固な建物)か鉄骨造・鉄筋コンクリート造(堅固な建物)の構造かによって異なります。

木造の場合の最低契約期間は20年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合の最低契約期間は30年です。契約期間に定めがない場合や、定めた契約期間が最低契約期間より短い期間で定めた場合、木造は契約期間が30年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造は契約期間が60年となります。

契約満了を迎えた場合も更新が可能で、更新後の契約期間は木造が20年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造が30年です。

旧法の借地法では、契約期間が設定されているものの、更新が可能なため、更新を続けることで半永久的に土地を借りられる点が大きな特徴です。借地権者(借主)の権利はとても強い法律だったといえます。

これから新規で契約する場合はすべて新法借地権になる

新法の借地権は、平成4年8月1日に施行された「借地借家法」に基づいており、この施行日以降の契約には新法が適用されます。

以下で、新法借地権の内容を詳しく見ていきましょう。

新法借地権には普通借地権と定期借地権の2種類がある

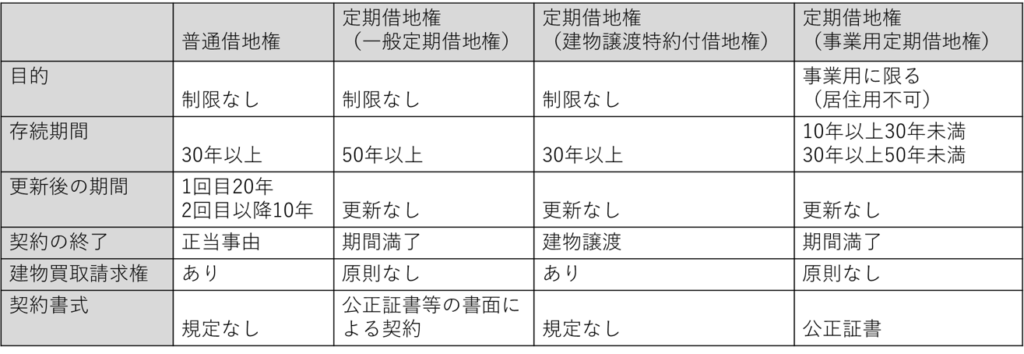

新法の借地権には、「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。普通借地権と定期借地権について、それぞれの違いを解説します。

普通借地権の契約期間と契約更新後の存続期間

普通借地権とは、新法の借地権に基づく借地権であり、定期借地権(後述)ではない借地権のことをいいます。普通借地権では契約の更新ができます。

普通借地権の存続期間は、地主(貸主)と借地権者(借主)との契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間が契約期間です。契約期間に定めがない場合の契約存続期間は30年(借地借家法第3条)、30年より短い期間の契約期間の定めは無効になります(借地借家法第9条)。

また、普通借地権では、借地権の存続期間は終了しても、現に建物が存する場合は、借地権者(借主)は地主(貸主)の合意の有無にかかわらず契約の更新ができます。借地権者(借主)は、正当事由がない限り契約の更新を拒否できません(借地借家法第5条)。

更新後の借地権の存続期間は、最初の更新は20年、それ以降は10年です。地主(貸主)と借地権者(貸主)との契約で、これらの期間よりも長く契約存続期間を定めることも可能です(借地借家法第4条)が、これよりも短い契約期間の定めは無効となります(借地借家法第9条)。

上記のように、普通借地権の場合は、当初の契約で借地権の存続期間を定めても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。

なお、普通借地契約の契約方式については、必ずしも書面で契約をする必要はありません。

定期借地権の契約期間と契約更新後の存続期間

定期借地権とは、普通借地権とは異なり、更新がない借地権をいいます。

さらに、定期借地権は一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3種類があります。

以下で詳しく見ていきましょう。

一般定期借地権(借地借家法第22条)

一般定期借地契約では、借地契約の存続期間を50年以上とすることで、「契約の更新をしない」「建物の築造による存続期間の延長をしない」「契約期間満了時において買取りの請求をしない」とする旨の特約を定めることができます。

契約期間満了時には、借地権者(借主)は地主(貸主)に対し、土地を更にして返還しなければなりません。

なお、この一般定期借地権の特約については、公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。

事業用借地権(借地借家法第23条)

事業用借地権では、非居住用の事業用建物の所有を目的とし、契約の存続期間を10年以上50年未満として契約することで、一般定期借地権と同様に、「契約の更新をしない」「建物の築造による存続期間の延長をしない」「契約期間満了時において買取りの請求をしない」とする旨の特約を定めることができます。

借地契約書は公正証書に限られ、契約期間満了には、土地を更地にして地主(貸主)へ返還しなければなりません。

建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

建物譲渡特約付借地権では、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に建っている建物を地主(貸主)が時価で買い取る(譲渡する)ことを定めることができる定期借地権です。なお、建物の種類は居住用、非居住用を問いません。

30年以上経過して譲渡すると借地権は消滅しますが、その土地の借地権者(借主)または、その建物の借家人が、その後の建物の使用の継続を請求した場合は、借家として継続して住むことができます。

定期借地契約は、契約の形態によって内容が異なるため、目的に合わせた借地権の設定をする必要があります。

土地賃貸借契約書を自分で作る方法を9ステップで解説

土地賃貸借契約書に契約書式の規定がない場合、自分で作成もできます。

そこで、この章では土地賃貸借契約書をプロに依頼せずに作成する際のステップについて、解説します。

- 専門家に伺い土地の概要を記載する

- 賃貸借の契約期間を記載する

- 土地の用途や範囲を記載する

- 月額の土地賃料を記載する

- 借主の原状回復義務を記載する

- 担保として連帯保証人を記載する

- 転売などの具体的な禁止事項を記載する

- 滞納などの契約違反による罰則を規定する

- 完成のため作成年月日を記載し署名・押印する

1.専門家に伺い土地の概要を記載する

不動産を賃貸にだす場合は土地に関する概要書をまとめる必要があり、所在地や地番、地目、地積の記載が必須です。

所在地と地番は土地の住所にあたり、地目は現況の形状や使用に合わせた種類のことです。

また、地積は面積を示しており、これら全ての情報は全部事項証明書に記載されています。

そのため、まずは法務局で全部事項証明書を取得し、内容を確認することがポイントとなりますが、記載ミスや漏れを防ぐためにも専門家に相談しながらすすめることをおすすめします。

2.賃貸借の契約期間を記載する

賃貸借の契約期間は貸主と借主双方にとって重要な内容であることから、齟齬がないように決める必要があります。

また、定期借地契約の場合は契約の更新ができませんが、普通借地契約は更新が可能です。

つまり、契約形態によって契約期間の設定内容が異なることが分かり、貸主と借主で食い違いがあると後から大きなトラブルに発展することもあるため、注意が必要です。

3.土地の用途や範囲を記載する

土地を借りた場合、どのような用途で使用してもいいわけではありません。

たとえば「事務所」だと契約書に明記されているのにクリーニング店を営業した場合、契約違反になる可能性があります。

なぜなら営業業態によっては土壌汚染を発生させる可能性があり、その場合土地の資産価値が下がってしまうからです。

その結果違約金の支払いが生じる可能性があることから、このようなトラブルを未然に防ぐためにも用途の明記は必須です。

4.月額の土地賃料を記載する

月額の土地賃料は貸主にとって重要な収益源になることから、間違いがないよう入念に確認し記載します。

なお、月額の土地賃料と同様に共益費や退去の際の精算、権利金、保証料についても明記します。

また支払い方法や期日も重要で、借主が準備できる期間に設定する必要があります。

5.借主の原状回復義務を記載する

普通借地契約でトラブルがよく発生するのが、土地を返還する際の原状回復義務です。

契約する土地がきれいな更地であれば問題ありませんが、既存のブロックやアスファルトを流用した場合は撤去するかしないかで貸主と借主の意見が食い違うことがあります。

特に賃借権を相続した場合は契約の内容が十分に引き継ぎされないことも多く、注意が必要です。

このようなリスクを避けるためにも契約する土地の現状を撮影し、画像で貸し出す状態を保存しておくことをおすすめします。

6.担保として連帯保証人を記載する

貸主が賃料の支払いを滞納した場合に連帯保証人から取り立てるためにも、契約書に連帯保証人の氏名と住所、連絡先の記載は必須です。

ただし、連帯保証人が被相続人となるケースや転居する可能性もあるため、情報の変更があった際に契約内容変更合意によって新しい情報で署名押印することも名義しておくべきです。

こうすることで、万が一滞納があっても確実に賃料を回収できます。

7.転売などの具体的な禁止事項を記載する

賃借権の転売や「また貸し」などの行為は貸主にとってリスクが増えるため、このような行為を禁止する特約を記載します。

特に土地の管理者が分からなくなるような転売やまた貸しは犯罪に使われる可能性が高く、必ず禁止しておくべき事項です。

ただし、特別な事情により一時的に転貸する場合に備え「やむを得ない事態の場合には双方協議の上決定する」という特約を記載するのが一般的です。

8.滞納などの契約違反による罰則を規定する

借主が滞納したり禁止している事項に抵触した場合、借主からすると契約違反したことになります。

そのため、このような状況になった場合の罰則規定を明記し、話し合いを設けることなく行為できるようにしておくことが重要です。

なぜなら滞納や禁止事項に抵触した借主は音信不通になることが多く、話し合いで解決しないことがほとんどだからです。

そのため、速やかに罰則を行使できるようにしておくことがポイントです。

9.完成のため作成年月日を記載し署名・押印する

全ての内容を確認し合意した証として契約書に署名押印し、それぞれ契約書を保管して締結可能となります。

なお、印紙代を節約したいのであれば貸主は契約書をコピーにすることで免税にすることも可能です。

ただし、どちらか一方の契約書は原本でなければならないため、両方とも印紙を貼付していない契約書のコピーで保管はできません。印紙代を折半するケースもあります。

「土地賃貸借契約書」とは借地契約の際に必要な契約書

土地の賃貸借契約を締結する場合、契約書に記載すべき事項があります。

土地賃貸借契約書の内容を見ていきましょう。

更新料

借地権の更新料について、地主(貸主)と借地権者(借主)の間で合意している場合は、その旨を特約で定め、借地契約の契約時に決めた更新料を支払わなければなりません。

注意しなければいけないポイントは、更新料については法律で定められているわけではないため、当事者の合意がない場合は、更新料の支払い義務は生じない点です。

ただ、借地権における更新料の支払い義務が有る契約をすることが一般的です。

地主(貸主)との関係悪化によるトラブルや、地主(貸主)からの「正当な理由」によって契約の更新を拒否されることを避けるためにも、借地権者(借主)から自発的に、もしくは、地主(貸主)の要求に応じて更新料は支払うものだと理解しておきましょう。

借地の更新料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

借地の更新料の相場や計算方法、支払えない時の対処法について解説!

承諾料

借地人が借地権を売買(譲渡)や転貸(又貸し)する際には賃貸人の承諾が必要です。

これに違反すると借地人か、借地契約を解除されることになります。賃貸人からのその承諾の対価として支払われるものを承諾料、もしくは、名義書換料ともいいます。

土地賃貸借契約書は慣例的に地主(貸主)が用意するもの

これから土地を借りようとしている人の中には、「土地賃貸借契約書は自分で作成しなければならないのか」と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

結論としては、土地賃貸借契約書は、慣例として地主(貸主)が用意してくれることが多いためご安心ください。

ただし、地主によっては用意してくれないこともあるので、地主と密にコミュニケーションを取り、認識を擦り合わせておきましょう。

契約書を自分で作るときに注意すべき2のポイント

土地賃貸借契約書を自分で作成する場合は後からトラブルにならないよう、細心の注意をもって作成する必要があります。

しかし、どれだけ注意してもミスは起きることから、契約書を自分で作成する場合はこの章で解説する2つのポイントを押さえておくことをおすすめします。

内容を把握する

契約書に記載する必須項目はある程度決まっていますが、内容を正しく把握しておくことが重要です。

民法上の契約は双方合意していることを紙面に記載しているため、どのような内容であれ署名押印した時点で合意したことになります。

後から「勘違いしてたから白紙撤回したい」と申し出ても拒否されることになってしまいます。

その結果契約内容を履行できず、違約金を支払って解除するケースも少なくありません。

契約書を作成する際には内容をしっかり把握した上での締結をおすすめします。

専門家に相談しながら作成する

契約書の内容を把握することでトラブルを未然に防ぐことができますが、不動産のプロでない限り記載ミスや勘違いしてしまうことは考えられます。

自分で作成するとを決めた場合であっても専門家のアドバイスを受け、齟齬や記載漏れがないかをチェックしてもらいながら不備がないよう作成するのがポイントです。

なお、土地賃貸借契約書のプロは不動産会社だけでなく、司法書士や行政書士、弁護士も頼れます。身近なプロになるべく早い段階で相談しましょう。

土地賃貸契約書を自分で作る2つのメリット

土地賃貸借契約書を自分で作る場合のメリットを理解しておくことで、意欲的に取り組むことができます。

この章では、土地賃貸借契約書を自分で作るメリットを解説します。

費用削減につながる

一番のメリットは費用削減に繋がることです。

土地の賃貸借を成功させるためには少しでも経費を下げることが重要で、そのためにも契約書を自分で作成することは効果的です。

一般的には全体の5〜10%の費用を削減できるとされており、賃貸経営の収益を安定させることに繋がります。

なお、一度作成した契約書は軽微な変更だけで他の土地を賃貸借契約する際に流用できるため、2回目以降の工数が大幅に下がることもポイントです。

賃貸経営のノウハウが身につく

契約書を作成することで経費を削減できますが、副次的な効果として賃貸借に必要な専門的知識を身に付けることができ、賃貸経営のスキルアップにもなります。

たとえば契約書をプロに作成してもらい読み合わせするだけでも契約は締結可能ですが、自分で言葉の意味を調べリスクを想定することで経営の全体像を理解できます。

さらにトラブル発生時の対処方法を事前に契約書の特約に記載することで、独自のリスクヘッジが可能です。

このように、契約書の作成は今後の賃貸経営における重要な知識習得に繋がるのです。

土地賃貸契約書を自分で作る2つのデメリット

土地賃貸借契約書は自分で作ることに多くのメリットがありますが、デメリットもあります。

この章で解説するデメリットと前述したメリットを合わせてチェックし、自分で作成すべきか総合的に判断しましょう。

作成に労力がかかる

最も大きなデメリットとして、作成するために膨大な労力がかかる点です。

契約書に記載する内容はインターネットで全てを調べられるわけではなく、場合によっては法務局や市役所で調査する必要もあります。

そしてこれらの調査は不動産のプロでも必須であり、契約書作成には1日かかることも珍しくありません。

しかし、契約書の作成に慣れていない場合は数日から1週間以上かかることもあり、工数の確保がポイントです。

精度が担保されないことがある

契約書を自分で作成する場合は作成工数だけでなく、そもそも契約書の内容に不備がある可能性があります。

つまり、苦労して作った契約書の精度が担保されない点が、大きなデメリットです。

このような状態で契約を締結した場合、後から思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

場合によっては契約解除や違約金が発生することも考えられることから、自分で契約書を作成する場合は様々なプロに相談しつつ、精度を高めることが重要です。

土地賃貸借契約書の標準ひな形もあるが、あくまで参考程度にしましょう

先述のとおり、土地賃貸借契約書は地主(貸主)が用意してくれることが一般的です。

しかし、借地権者(借主)も当然契約の当事者です。トラブルを防ぐため、そして、トラブル時に円満に解決できるように、借主も契約書の内容をしっかりと確認する必要があります。

その際、不動産会社や法律事務所などのホームページで公開されている土地賃貸借契約書のひな形を参考にするのがおすすめです。ただし、契約ごとに内容が大きく異なるため、あくまで参考程度に留め、不明な点があれば不動産会社や法律事務所などに直接相談しましょう。

また、土地賃貸契約書を自分で作るときは簡易雛形を参考にしましょう。word形式などを無料でダウンロードできます。

土地賃貸借契約書には印紙の貼り付けが必要になる

契約書の中には、課税対象となり収入印紙が必要になる場合があります。収入印紙が必要になるかどうかは、印紙税法の定めが基準になります。

印紙税法において、土地賃貸借契約書は「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に含まれ、収入印紙が必要になります。

なお、土地賃貸借契約書に貼付する収入印紙の額は、契約書に書かれている契約金額によって変わります。

例えば、契約金額が10万円を超え50万円以下のものは400円、50万円を超え100万円以下であれば1000円となり、契約金額が高くなればなるほど、収入印紙の額も高くなります。ただし、契約金が記載されていないものは200円です。

上記のように、印紙税額は契約金額によって異なるため、注意が必要です。

まとめ

「土地賃貸借契約書」は、借地の契約を締結するときに必要となる書類です。

土地の貸し借りは長期にわたるため、契約時や契約更新時にトラブルのリスクは付き物です。トラブルを回避するためにも、契約内容を十分に確認し理解する必要があります。

契約書の作成や手続きで不明な点がある場合や自信がない場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。

また、貸主が存在する借地権付き建物の売却には手間や時間がかかるものです。「契約期間内に売却しなければならない事情ができた」「契約書の内容が理解できなくて売却していいかわからない」など、借地権付き建物の売却にお悩みの方は弊社運営の空き家パスにお気軽にご相談ください。